浦上玉堂の山水画を読む

浦上玉堂;1745~1820,武士で漢詩や琴、絵を好み、玉堂琴士と号す。田能村竹田、大田南畝(蜀山人)、司馬江漢、頼山陽、菅茶山などとも交流があった。琴は特に催馬楽の演奏を好み、『玉堂琴譜』を著している。文人画家としても近来評価が高まり、『東雲篩雪図』は国宝に指定されている。

玉堂略歴

浦上玉堂は浦上兵右衛門孝弼と称し、字は君輔、幼名は市三郎、磯之進、岡山鴨方藩の藩士だった。

姓は紀氏で、浦上家に伝わる『浦上系図』によると、武内宿禰を開祖とし、十九代目には紀貫之の名もある。しかし、紀貫之の次に時文の名を連ねたあと、系図には「此間系図亡失ス」と書かれ、二十二代後の浦上七郎兵衛行景からふたたび系図が始まる。

浦上の苗字は今日の兵庫県西南部の地名によるもので、浦上家は長いこと備前・播磨のあたりの豪族だった。だが、天正6(1578)年に浦上宗景は、家臣の宇喜多直家の謀反によって追われ、黒田官兵衛を頼って九州に逃れた。宗景の子、浦上小二郎は備前に残り宇喜多家に仕え、その子孫も後に岡山藩に仕えることとなった。

ちなみに姓と苗字は別のもので、明治4年に姓が廃止されるまでは、日本ではいわゆる苗字(名字)とは別に、父方の祖先の家系を示す「姓」を持っていた。たとえば徳川家の代々の将軍も、公式文書にサインする時には源の姓で源家康のように書かれていた。ちなみに足利家の姓は源、織田信長の織田家の姓は平だった。秀吉の場合、木下家の姓は平だったが、関白になるとともに朝廷から「豊臣」の姓を賜った。姓は紀貫之を「きのつらゆき」と読んだり、藤原定家を「ふじわらのていか」と読んだりするように、姓と名の間に「の」を入れるのを一つの特徴としていた。(これでいうと豊臣秀吉は「とよとみのひでよし」でなければならない。)どこかヨーロッパの貴族のdeやvonだとかが入るのと共通している。(参考;『源氏と日本国王』岡野友彦、2003、講談社現代新書)

浦上玉堂は延享2(1745)年、岡山鴨方藩の藩邸内で4人兄弟の末子として生れた。父は浦上兵右衛門宗純、母は水野七郎衛門の娘茂だった。父は54歳、母も40歳と高齢で、父は玉堂7歳の時に亡くなった。上の3人の兄や姉も若くして亡くなっていたため、玉堂は7歳にして家督を継ぎ、御広間詰となった。

玉堂は若い頃から琴の名手として知られ、22歳の頃には琴を教えていたという。なおここでいう琴は今日一般に「お琴」と呼ばれている瑟ではなく、小型で膝に乗せて演奏するタイプのものをいう。手軽に持ち歩きできるため、感覚的には今日のギターに近かったかもしれない。平和な徳川の時代の武家社会では、琴や書や画は教養の高さを示すものとして尊重され、出世にも役立つものだった。下手に武芸などに励むと、かえって謀反をたくらんでいるのではないかと勘ぐられかねないので、むしろ学問や芸術を競うのが武士としての無難な生き方でもあった。

安永元(1772)年、玉堂28歳の時、市村氏の娘安と結婚する。安永4(1775)年、31歳の時に長女之誕生。この頃から南画を学んだという。安永8(1779)年、35歳の時に長男の春琴誕生。その三ヵ月後には江戸で、明の顧元章作の古琴(七弦琴)「玉堂琴」を入手する。これが後の「玉堂」という号の由来となる。また、この頃から玉堂は自ら琴を作るようにもなった。

天明元(1781)年には仕事面でも大目付役に昇進し、天明5(1785)年には次男の秋琴も生れる。明和から天明にいたるいわゆる田沼時代は、玉堂もまた藩士としても順風満帆で、この世の春を謳歌したとも言えた。琴士としての名声を得、学問や漢詩や書画もたしなみ、菅茶山や谷文晁を始めとする名士たちとも交流し、黄金の日々だったと言えるかもしれない。西洋ではモーツアルトが活躍したこの時代は、日本では玉堂琴士の演奏する催馬楽が一世を風靡した時代でもあった。

しかし、田沼時代が終わり、寛政の改革に入ると状況は一変する。朱子学以外の学問は禁止され、自由な意見も言えなくなり、贅沢は禁止され、芸術活動も抑制される。経済は順調に成長しているにもかかわらず、幕府の通貨は産出量の限られる金に依存していたため、経済の成長は通貨の不足を生み出しデフレが生じる。今なら金利を下げて通貨供給量を増やすことで対応するところだが、当時の金本位制では通貨供給量を増やすことができない。(田沼意次は金の含有量を減らした小判を発行して通貨供給量を補おうとしたが失敗した。)そのため、田沼に代わって実権を握った松平定信は、こともあろうに有効需要の抑制という手段に出たのだった。つまり増やすことのできない通貨供給量に見合うように、経済活動そのものを縮小することで対応しようとしたのだった。

天明7(1787)年。玉堂43歳の年、田沼時代が終わり松平定信が老中となったこの年の五月、玉堂も突然大目付の職を罷免された。原因ははっきりしないが、おそらく岡山鴨方藩もまた、一つの時代の変化への対応を余儀なくされたのだろう。高価な琴を買い、陽明学などの異学を学んだ玉堂は、あたかも田沼時代の贅沢の象徴として、見せしめにされたのかもしれない。もっとも、これで名士たちとの交流が途絶えたわけではない。司馬江漢や春木南湖なども、玉堂邸を訪ねてくるし、こうした友情のありがたさは身にしみたことだろう。経済的にはかなり質素にならざるを得なかったものの、かえって忙しい要職から開放され、趣味の世界に没頭してゆくことにもなった。

寛政元(1789)年、西洋ではフランス革命の年、45歳の玉堂は『玉堂琴譜』を出版する。また、絵のほうもこの頃から中国南画の模写の段階を終え、玉堂独自の作風を形成し始めた時期でもあった。だが、その一方で、天明6(1786)年に母を失ったのに続き、寛政4(1792)年には妻の安を失うことになる。このことが、おそらく脱藩し、絵と琴を引っさげて各地を回り、第二の人生を始めるきっかけになったのだろう。

寛政6(1794)年、50歳になった玉堂はついに脱藩し、春琴・秋琴の二人の息子とともに旅に出る。まずは大阪に出、木村巽斎のもとに転がり込み、自らの漢詩集『玉堂琴士集』を出版し、四国讃岐に渡った。翌寛政7(1795)年には江戸を経て会津に行き、このとき次男の秋琴は会津藩に仕官することになる。翌寛政8(1796)年にはふたたび江戸を経て京都に行き、しばらく京都に定住したと思われる。

その後、文化2(1805)年、61歳になった玉堂は九州に渡り、長崎や熊本に行く。翌年大阪に戻り、その翌年には田能村竹田と40日間同居し、このころ長男の春琴とも別行動となる。文化5(1808)年には水戸、会津、飛騨、金沢などを廻り、翌年伊丹を経て、文化8(1811)年、ふたたび京都に戻った。九州の旅から戻った長男の春琴とも再会し、春琴の結婚にも立ち会う。玉堂がこの頃独自な山水画でもって円熟期を迎えている一方で、春琴もまた京都で花鳥画を描き商業的にも成功していた。時代的にも寛政の改革の重苦しい時代は遠のき、いわゆる化政文化の花咲く時代となり、玉堂にとっても春琴にとっても、風向きがよくなってきた頃だった。

翌文化9(1812)年。玉堂68歳。代表作ともいえる『東雲篩雪図』を書く。そして、文政3(1820)年9月4日に京都で没するまで、京都を中心に画業を展開し、第二の春のうちに世を去っていった。

山水画の破壊者?

絵というのは本来は解読したりするようなものでもなく、見たままを楽しめばそれでいい。山水画は、そこに人間を圧倒するような自然の崇高さを感じ、心が洗われるような気分になれれば、それ以上のことはないだろう。ただ、どんな芸術でも万人が等しく感動するような作品というのはないもので、山水画に関しても、どれもこれも同じに見えて、「つくね芋の山水」などと陰口叩く人もいるので、多少の説明は必要だろう。

山水は単なる美しい景色の描写ではない。それどころか、実景を眺めながらそれをスケッチするという形で描かれることも稀だ。そこで描かれている世界はむしろ非現実の世界で、現実にないような奇岩奇峰のそそり立つ世界だ。それは「神仙郷」と言ったほうがいい。

人は生まれて来た以上、死という運命から逃れられない。人間はこの世にやってきて、やがて帰って行かなくてはならない。その帰り着く場所、心の故郷が山水だ。現実の山河を見ながらも、ただそれを描写するのではなく、想像の中で山河の美しさを最も純化された形態に高めていく。そこは俗世の苦しみや悩みの終る最終的な世界だ。

玉堂の絵にしばしば登場する杖をつき、橋を渡って行く老人は、そうした「帰る人」の姿だろう。雨の中を行く老人の姿は、玉堂が好んだ催馬楽「浅水橋」によるものか。

浅水橋

浅水の橋の とどろとどろと 降りし雨の ふりにし我を 誰ぞこの なかびとたてて みもとのかたち 消息し 弔ひに来るや さきむだちや

玉堂の山水は伝統的な山水に隠されていた記号性をむしろ露骨にさらけ出してゆく。その意味で、玉堂の山水は山水画の解体だ。山水画の持つシンボリックな性格を極限にまで練り上げてゆく。それによって、これまで山水の中に暗黙のうちに隠されていたものがあらわになってゆく。

死の世界、それは東洋の伝統にあっては終りではない。古来、東アジアでは天地は無死無終と考えられていた。天地創造に始まり最後の審判で終るようなキリスト教の直線的な時間論とは異なり、儒教、老荘思想とも、無死無終の循環的な時間を思い描いてきた。天地は不断に生命を生み出し、絶えることがない。その絶えざる生成の運動、それが陰陽二気の働きだった。陰陽二気が常に交感してやまず、天地は常に新に生み出されてゆく。その絶えざる生成の場所、それが山水だ。

玉堂の絵は、しばしば山と谷を陰陽のシンボルとして描き出そうとする。陰と陽、それを文字どうり男根と女陰の形で。こうした解釈も決して玉堂の発見ではなく、むしろ古来から風水思想の中に含蓄されていたものを、実景から離れ、シンボリックに描き出したところが画期的だった。風水思想の中で、北に山、南に湿地を持ち、東に川を、西に道を持つその中心の最良の地を「穴」と表現すること自体、本来女性器の比喩だったのである。

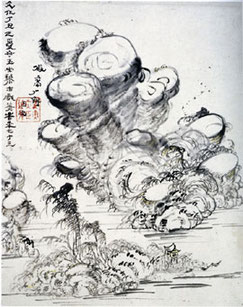

たとえば、浦上玉堂の『寒林間処図』に描かれたような、このような白くて丸い先端を持つきのこ状の山は、玉堂の絵に繰り返し現れる。もっとも、こうした山は、玉堂の絵だけに登場するのわけでもない。ただ、背景の奇峰として処理されるだけで、シンボリックな意味を持ちにくいだけなのである。たとえば、明の時代の沈周の『廬山高図』の右上に描かれた山などでも、玉堂と違い、緻密な描写が山を記号化せず、実在感を持たせている。しかし、垂直に切り立つ山と滝との組み合わせは、やはり相通じるものがあるだろう。

同じ明の時代の呉彬の『渓山絶塵図』は、ある意味では玉堂と違う形で、、山を陰陽の象徴に見立てている。この絵は柱のように垂直に切り立った山と、それを取り囲むような円を描く崖との組み合わせというパターンの繰り返しで、幻想的な風景を形作っている。それはあたかも膣に突き刺さる男根のようだ。その組み合わせは、エッシャーの絵のように不思議で、現実にはありえない風景を形作っている。それでも、この絵の岩峰はあくまで精密で具象的だ。

浦上玉堂

「寒林間処図 」個人蔵

沈周

「廬山高図」

台北故宮博物院蔵

呉彬

「渓山絶塵図」

個人蔵

同じ明の時代の呉彬の『渓山絶塵図』は、ある意味では玉堂と違う形で、、山を陰陽の象徴に見立てている。この絵は柱のように垂直に切り立った山と、それを取り囲むような円を描く崖との組み合わせというパターンの繰り返しで、幻想的な風景を形作っている。それはあたかも膣に突き刺さる男根のようだ。その組み合わせは、エッシャーの絵のように不思議で、現実にはありえない風景を形作っている。それでも、この絵の岩峰はあくまで精密で具象的だ。

性的シンボルを隠しこむというのは、山水画に限らず、伝統絵画の中でしばしば見られるもので、たとえば尾形光琳の『紅白梅図屏風』にしても、真ん中の川を女に見立てて、両側の梅の木を二人の男に見立てている。また、一般に、二本の松を描く時も、男女が寄り添うような形に描くのは、基本的なものだったと思われる。

玉堂の山水画における性的なシンボルの多用は、彼が仏者ではなく熊沢藩山の系譜を引く陽明学系の儒者だったことによるものだろう。ところが、この陽明学というのが災いして、折からの寛政異学の禁により、朱子学以外の学問が禁止されたため、玉堂も岡山鴨方藩士を辞し、隠士としての生活に入ることとなった。

こうして玉堂は阮籍、嵆康、山濤、向秀、劉伶、阮咸、王戎といった竹林の七賢に自らをなぞらえ、琴や絵に興じる生活に入っていった。それは息子の春琴の書いた玉堂像が白地に鼠色の襟を持つ「鶴氅衣」を着た姿で描かれていることからもわかる。仏者なら墨染めの黒い衣で、江戸時代には俗に「烏」と呼ばれるスタイルなのだが、鶴の羽を意味するこの鶴氅衣は隠士の象徴だ。

儒者にとって死は煩悩寂滅の境地ではない。ただ、気が散じ、大自然の混沌の中に戻って行くだけだ。その混沌こそ陰陽二気の交錯する世界であり、万物を生み出す性の力だ。

儒教で性的シンボルというと意外に思う人も多いかもしれない。儒教といえば「男子七歳にして席を同じうせず」というくらい性に対し厳しいというイメージの方が強い。しかし、儒者は仏者のように人間の欲望をすべて一切合財煩悩と見なすような宗教ではない。むしろ本来、儒教は堯舜などの聖人の治世を目標とするもので、そこでは夫婦仲睦まじく節度を保った関係を保ち、子々孫々に至る繁栄を願うものであり、性のみならず家族血縁の絆をも否定する仏教とは正反対なものである。それゆえ陰陽和合はむしろ聖人の教えるところなのである。

尾形光琳「紅白梅図屏風」 MOA美術館蔵

儒教は宋の時代、朱熹が物事について正しい認識を得るには欲を排除しなくてはいけないと言い、以後、儒教は禁欲主義を取ってきた。これは確かに一理ある。欲目で見てしまうと人は判断を誤ることが多い。たとえば、冷静に見て株価はこれ以上上らないと思っても、ついもう少し儲かるんじゃないかと思って売りそびれたりする。正しい判断は冷静な理性により成されなくてはならない。しかし、それは結局廻りめぐって人が等しく幸福になるためであって、最初から欲を満たさないことを目指すのではない。朱子の後継者はそこを見誤って、過度な禁欲主義に陥った。清の時代の古学の運動は、こうした過度な禁欲主義の反動で起り、ちょうど玉堂と同じ時代、戴震によって、儒教が本来禁欲を目指すのではないことが高らかに宣言されている。

日本は明治の帝国憲法の下で、信仰の自由を国体に反さないものに限定したため、ただでさえ近代化の中で封建的な過去の異物とされていた儒教はほとんど壊滅的な打撃を受けた。まず儒教の中にある易姓革命の思想は、国体に反するという理由で根本的に否定された。それだけにとどまらず、日本の皇統が韓国や中国の歴史より古いことを主張しようとしたため、日本の歴史を2600年に引き伸ばす一方で、夏殷周の三代を否定し、中国の歴史の開始を秦の始皇帝からにしてしまった。今でこそ「中国四千年の歴史」などと言うが、つい半世紀前には、中国には二千年ちょっとの歴史しかないと信じられていた。そのため、四書五経に書かれている夏殷周三代の歴史や故事はことごとく後世の偽作として否定され、結局日本の儒教に残ったのは孔子のいくつかの格言だけだった。今日我々が儒教と聞いてイメージするのは、漢文の時間に習った「子曰く…」といったものだけではないのか。

本来儒教とは先王に対する信仰で、孔子は先王の道について後世に書き残した最後の聖人として崇拝されているにすぎなかった。しかし、四書五経について正しく知ろうと実証的になればなるほど、皮肉なことに経典の根拠のあいまいさが暴露される結果となった。清代の古学はその意味で、結果的に儒教の解体となってしまった。玉堂の絵も、それに呼応したように、山水画を極度に記号化するあまり、山水画そのものを解体していってしまったのではなかったか。

東雲篩雪図

『東雲篩雪図』というタイトルについては、玉堂が1806(文化39)年に入手した李珩の「凍雲欲雪図」に基づいたもので、本来「凍雲篩雪図」の意味だという説がある。しかし、玉堂の研究者なら「凍雲欲雪図」の存在を知っているが、玉堂はこの絵のことを誰もが知っていると思ってこのタイトルにしたのだろうか。一般の不特定多数の人なら、「東雲」は「シノノメ」と読むはずだ。玉堂はあくまで誰もが読む読み方でタイトルを付けたのではなかったか。

「東雲」か「凍雲」かではこの絵の持つ時間的な意味が違ってくる。「東雲」であればこの風景は早朝ということになるが、「凍雲」なら時間は限定されない。特に、山の背後の黒々とした墨の塗り重ねは、「凍雲」なら雲を表すことになり、「東雲」ならまだ明けやらぬ空ということになる。

私は「東雲」の方を取りたい。空は暗いが外は雪明りで明るく、そこに世を徹して本を読んだり、琴を弾いたり、酒を飲んで明かした隠士がいる。そういう情景というふうに取りたい。

「東雲」という語と「篩雪」という語は、ともに玉堂の詠んだ漢詩に登場している。玉堂には『玉堂集』あるいは『玉堂琴士集』と呼ばれる詩集があり、1794(寛政6)年に出版された前集と、1797(寛政9)年以降に出版された後集とがある。その後集の18の詩にこうある。

山房閑適十九首(のうちの十三)

松窓篩雪月清涼 竹葉鳴風残夜長

老却惟于琴自得 憂来頼有酒相忘

浦上玉堂

「東雲篩雪図」

川端康成記念館蔵

松の窓にはふるいに掛けた様な雪が降り、月は澄みきっている。

竹の葉は風に鳴り響きまだ明けぬ夜は長い。

老いて退きただここに琴を弾いて楽しむ。

憂鬱になっても幸いなことに忘れさせてくれる酒がある。

また、後集63にはこうある。

送人雙松驛

酒迹啼痕両在衣 寒風白雪又霏々

双松亭上年将暮 君與東雲一併飛

酒のしみと涙の痕が互いの衣にあり、

寒風に白い雪が吹雪くばかりだ。

門松の立つ小屋の上に年は今暮れようとしている。

君としののめの東の雲は一変に吹き飛んでいった。

ともに冬の雪を詠んだ詩であり、『東雲篩雪図』との関係は十分考えられる。

まずこの『東雲篩雪図』の右下の小さな丸い堂に座る人影は玉堂自身の姿だろう。左側には橋があり、この橋を渡って玉堂はこの家にやってきた。あたりが明るいのは夜が白んできて、夜明けの光が雪に反射しているためであろう。雪を抱いた枯れ木は「瑤渓玉樹、柴扉を掩ざす」(後集17)のイメージにぴったりだ。玉堂はその扉の向こうで月明りを受けた窓の雪で本を読んだり、琴を弾いたり、酒を飲んだりして(酒の肴は沢蟹か?)夜を明かしていたのだ。

背後には深い谷間があり、かすかに滝の音も聞こえてくる。そして、その谷間の向こうにも何軒かの家が並び、塔のような建物も立っている。さらに右上の絶壁にも高殿がある。岩場には松の影が浮かぶ。

おそらくこの山水は風水に基づいて描かれたものだろう。村を中心として、山のある方角が北になる。そうなると、谷間のある方が東になる。西側は画面の外に出てしまうが、おそらく道があり、左下の橋にも続いているのだろう。この小さな集落は、風水に恵まれた村ということになる。塔の右側にある小さな双頭の山は風水で言うところの「穴」であろう。よく見ると赤い小さな点がそこから吹きだし、村に向かって降り注いでいる。生命の息吹がこの村を満たしているのだ。

玉堂はこの村から、左下の橋を渡ってやってきた。村とを隔てている深い谷は世俗の領域と異界との境界となっている。そしてこの、あの夜とこの夜の境界の地で玉堂は東の東雲の空を見つめ、何かを見ている。それは既にこの世にない友の面影なのかもしれない。

冬の満月の夜に夜を明かし、物思いに耽る。それは、古来、中国では「詠懐詩」のテーマだった。阮籍の『詠懐』は、

夜中不能寐 起坐弾鳴琴

夜中に眠れぬまま、起きて座り琴をかき鳴らす。

で始まる。

阮籍(210~263)は嵆康などとともに竹林の七賢の一人に数えられ、俗世を去り、琴に興じる生活は玉堂の理想とした生き方といえよう。嵆康(223~262)については後集24で「叔夜毎労好弾琴(叔夜は悩む度に好んで琴を弾く)」と詠んでいる。叔夜というのは嵆康の字で、嵆康は「琴譜」も書き表している。

ところで何となく気になるのが、橋の左側の岩の模様だ。心霊写真ではないが、人の形のように見えなくもない。これは一体何だろうか。あるいは道祖神だろうか。玉堂のちょっとした遊びのようである。

なお、佐藤康宏は、この絵を楚の懐王が夢のなかで神女と契ったという「巫山の神女」の伝説に結び付けて、こう解釈している。

「東雲」が朝の雲なら、それは「朝雲暮雨」の朝雲をも暗示し得る。…略…巫山の神女の伝説で、神女が姿を変える雲である。以来、「雲雨」とは男女の情交を意味する語となった。「篩雪」の「篩」の字はまた、酒をつぐとか酌をするという意味を持つ。するとこちらは、酒をつぐように白い雪を降らすという意味にもなり、楚の懐王に枕席を勧めた神女のふるまいをまたも連想させる。東雲は神女の化身であっ、篩雪は彼女の酌する濁酒、夢で契った彼女の愛液、また雨に変した彼女自身を微妙に示唆するのだ。そして「東雲篩雪」の題を「玉堂琴士酔作」の款記が受け、神女が注ぐ雪に玉堂自身が酔っぱらってこの画を描いたとも読める自題になっているのがおもしろい。これらの点で、《東雲篩雪図》の主題は〈雲雨の情〉の変奏ともとれ、その暗示によって、この画の天空を覆う雲、ところどころ赤味を帯びる白い山肌、靄の中に立ち上がる枯木のかじかむ枝々、暗く深い渓谷、血しぶきのように散る代赭などが、秘めやかな情交のイメージを少しく帯びてくるならば、この細かく震えるように描かれた雪景を観る楽しみは二重のものになる。(『浦上玉堂』新潮日本美術文庫14、15)

しかし、これは玉堂の絵の性的象徴に振り回されすぎた解釈のように思える。佐藤康宏は浮世絵の研究をやっているから、このような解釈になるのだろう。しかし、これはあくまで山水画であって、むしろそうした性交の世俗的なイメージを、天地陰陽の交わりへと昇華する方に重点が置かれていたはずである。玉堂の絵の性的象徴は、あくまで陰陽思想の中に留まるもので、私はこの絵から寒々とした自然の厳しさと夜明けの厳粛な空気を感じることはできても、ひめやかな情交の艶かしさは感じられない。

山紅於染図

『山紅於染図』というタイトルは、山は染めたよりも赤いという意味で、「於」という字は比較を表す。秋の紅葉を描いた絵だ。

紅葉は古来「紅葉の錦」というように、織物に例えられることが多かった。たとえば「百人一首」でよく知られている在原業平の

ちはやぶる神代も聞かず竜田川

唐紅に水くぐるとは

浦上玉堂「山紅於染図」 愛知県美術館蔵

などもそのいい例で、竜田川の紅葉は日本の神代にもない中国の錦の織物のようだというこの歌は、紅葉の美しさがこの世のものでないような様を例えている。しかし、紅葉を人工的に染め上げられた錦に例えるというのは、考えてみれば「星がネオンのようにきれいだ」というようなものだ。それに対して自然の紅葉の色のほうが本当の「紅」だというアイロニーが、このタイトルには込められているのだろうか。

この絵では人工的なあでやかな紅が拒否されている。あくまで紅は淡く、しかも紅葉の葉の形態を決して微にいり細にいり描くようなことはしない。紅はあたかも「気」か何かのように山全体に漂っている。それが玉堂の「紅葉」の解釈なのだ。形象に囚われず、その背後に流れる陰陽二気の動きを捉えようとする。そのため玉堂の絵は次第に実景に無頓着になり、山河はよりシンボリックに表されるようになっていったのだ。木の枝は決して見事な枝ぶりを力強く表すのではなく、むしろ単純な点と線に解体されていった。

さて、この『山紅於染図』の構成だが、横長のこの絵はパノラマ写真的な構図がとられている。我々はどうも西洋画の透視画法の構図に慣れてしまっているところがあるが、元来東洋の絵は視点を一ヶ所に固定せず、複数の視点からみたものを組み合わせて描くことは珍しいことではなかった。たとえば、縦長の紙面では、近景は低い視点で描き、遠景に行くほど視点を上昇させて描くのが普通だった。同じように、横長の紙面も、視点が移動し、左側は視点も左に移動して描かれ、右側は視点も右に移動して描かれる。

『山紅於染図』の右側には杖をついた老人が橋を渡っている。玉堂の絵にはレギュラーと言っていいくらいよく登場する人物であるが、これは玉堂自身の姿といっていいだろう。これは玉堂が好んで琴で演奏した催馬楽「浅水橋」のイメージだろう。その浅水橋の歌詞は次のようなものだ。

浅水橋

浅水の橋の とどろとどろと 降りし雨の ふりにし我を 誰ぞこの なかびとたてて みもとのかたち 消息し 弔ひに来るや さきむだちや

最後の「さきむだちや」は催馬楽にしばしば用いられる意味不明の語句だが、あとの内容はそう難しくないだろう。老いの苦しみと孤独を歌うこの歌は「冥土」へと渡って行く姿にもみえる。

画面の中央よりやや左の『山紅於染図』というタイトルの描かれている下には谷間のようなものが描かれている。これを佐藤康宏は女陰を象徴するものとしている。そのことはおそらく間違いないだろう。しかし、同氏はその右側にある上下二つの岩をペニスとし、情交のイメージを誘うものだとするが、それはちょっといきすぎだと思う。私はこの谷間は「易」で言う所の「兌」を表すと考える。兌は谷のことであり、周易(後天易)では西の方角、秋の季節を表す。

「易」には殷の伏羲の考案したといわれている先天易と周の時代の後天易があり、八卦の配列が違っているが、先天易はあまり用いられない。その周易(後天易)では八卦をそれぞれ人にたとえ、乾を父、坤を母とし、長男(震)、長女(巽)、中男(坎)、中女(離)、少男(艮)、少女(兌)とされている。つまり、この谷間はそのまま秋の季節、西の方角を表すものであり、同時に少女のイメージで表示されているのである。

そうなると、横の二つの岩は、白と黒の二つの色で分けられているように、上の岩が陽、つまり乾の卦であり、下の岩が陰、つまり坤の卦を表すことになる。この二つを上下に並べると天地否という卦となるが、これも秋を表す。陰気が下降し陽気が上昇していけば互いに交わることなく離れていってしまう。いわば天と地が引き裂かれ、男女の仲が引き裂かれてゆく卦で、「地天泰」のちょうど反対をなす。地天泰は上から陰気が下降し、下から陽気が上昇して、陰陽二気が交わり、春に万物が生じる相となる。それに対し、否は万物の生成の止む秋を表す。

橋を渡る老人は東側から西に向かって歩いている。この玉堂自身は年長の男ということで長男、すなわち震ということになろう。老いたこの男は現世と冥界との境であるところの橋を渡ってゆ

く。画面の中央の紅葉の最も美しいところは、冥界を暗示しているのだろう。そして、道はこの冥界を通り過ぎると、再び橋にさしかかる。 儒者にとって西は西方浄土ではない。死は気の離散であって、悠久の自然の営みのほんの一部に過ぎない。四季が循環するように、自然は無限の生命を生み出し続けてゆく。老いた玉堂琴士もまた、自らの死を見つめ、秋の紅葉に死と再生の循環を見い出したのだろう。

風高雁斜図

『風高雁斜図』というタイトルは風が強くて雁が斜めになるという意味で、よく見ないとわからないが、右上の小さな点々が雁の群れを表している。雁は秋に日本に飛来し、春に帰って行く鳥で、俳句では(俳諧や連歌でも)秋の季題とされている。この絵もおそらく秋の嵐の風にあおられた雁を描いたのだろう。木々が大きく左に傾いているところから、風が右上のほうから強く吹いていることがわかる。もっとも、この絵では木だけでなく、山まで傾いてしまったようだ。

この絵には人物の姿はなく、水辺に立つ水亭が唯一人の気配を感じさせる。隠遁の士はここで釣糸を垂れているのだろう。しかし今日は風が強いせいか、姿はない。

右上の大きく傾いた山は雲の峰だとする説もあるが、雁がいるのだから夏の入道雲でないことは確かだ。これは大胆にデフォルメされているものの、山であろう。おそらく普通に下から見れば『惜別江山図』のような垂直にそそり立つ岩峯なのだが、この絵は上から見下ろす形になっている。視点はほぼ山頂と同じぐらいの所にあるため、山の麓のほうは遠近感がついて小さく見える。さらに上空を吹き荒れる風が、実際にはありえないことだが山を吹き飛ばし、傾けている。この視点は、あるいは自らも一羽の雁となっての鳥瞰図か。

浦上玉堂「風高雁斜図」 個人蔵

雁は一列に整然と並んで飛ぶということで、礼節をわきまえた鳥とされていた。約束を守り毎年秋に飛来することもまた同様で、「鳥にも三枝の礼」のいわれのとおりである。それを心なくも荒れ狂う風は雁の列を乱し、山を傾けている。あたかも乱れきった世を風刺しているかのようだ。玉堂の詩集『玉堂琴士集』にも次のような詩が見られる。

道人(後集29)

道人元自稱豪雄 久逃巧名文酒中

静處竟亭誰是主 釣魚磯畔一漁翁

今は老荘の徒となった人も元は豪雄を自称していた。

功名を捨てて読書と酒の中に逃れて久しくなる。

静な所なれの果ての小屋の主は誰だろう。

磯辺で魚を釣っている一人の老いた漁師だ、

山行(前集29)

荻蘆風起雁驚飛 小網晒沙漁者扉

點々篝燈野橋暮 幾人罷釣棹舟帰

荻や葦の原っぱに風が起きて雁が驚いて飛び立つ。

小さな網を砂の上で乾かす漁師の家の扉。

点々とかがり火のともる田舎の橋の夕暮れ。

何人か釣を終え舟を漕いで帰ってきた。

長閑な漁村の風景は、乱れきった世の中での出世争いに興味をなくした隠士の住む風景として描かれている。それは古来漢詩でも和歌でも詠み尽くされてきたような風景だ。それを玉堂は鳥の視点で上空から眺めることで新境地を開こうとした、それが『風高雁斜図』だったのだろう。秋の嵐の凄まじさに「激しかれとは祈らぬものを」の心か。

秋色半分図

『秋色半分図』というタイトルはそのままの意味でいいのだろう。『玉堂琴士集』の漢詩にも、

非関秋色盡 老境感懐多

秋の色が尽きようが尽きまいが関係なく

老境ともなれば風景に心動かされることが多いものだ。(後集38)

青山紅葉雨痕残 白屋無人秋色寒

青山の紅葉に雨の跡が残り、

藁葺きの家は人の気配もなく秋の色は寒々としている。(前集15)

浦上玉堂「秋色半分図」

愛知県美術館蔵

というように、「秋色」という言葉を玉堂は好んで使っていた。秋色には秋の気配という意味もあり、秋色半分とはまだ秋の気配も半ばという意味だろう。その名のとおり、山はまだあまり赤くない。初秋の風景だろう。

下の方にはお馴染みの杖をついた老人がいて、その上のほうに町が見えている。町のすぐ上で山から光が発しているように明るくなっている所がある。この光は卵型(玉堂エッグとも呼ぶべきだろう)を描いて町全体を覆っている。そして、その真上に黒々とした山がそそり立っている。この絵も『東雲篩雪図』と同様、風水の影響を受けていることが暗示される。

町は風水に守られ、光に包まれ、その一端は玉堂自身にも届いている。卵型の光は無限の生命を生み出してゆく力であり、その形は同時に女性器のイメージとも重ね合わされている。こうした風水の整った構図は玉堂自身も得意だったし、また絵を描いてもらう側からも喜ばれたのだろう。『雲烟模糊図』も同じ構図で描かれている。

『秋色半分図』は『酔雲醒月図』『隷體章句』『深山渡橋図』とあわせて一幅となっていたものとされている。『秋色半分図』が昼の景色なのに対し、『酔雲醒月図』は夜の景色で、画面右に切り妻屋根の家があり、中央に東屋があり、この東屋のあたりが柳の木の線によって緩やかな玉堂エッグが描かれている。左には船が月の光に浮かび上がる。左側の船は釣り糸を垂れる漁師だろうか。山にはうっすらと雲が漂うが、山はその上にくっきりと見える。隠士はここで名月に酒を酌んでは酔い、そして月の光にハッと我に帰り、何かを悟るのだろうか。

『隷體章句』は、

同知心登山 趺坐浪談談

倦仰臥草根 両眼見青天

白雲遶半空中

或者羨余之閑適乎

心を知るものとともに登る山に、

趺坐していつまでも気ままに語り、

飽きたら草の根に仰向けになり、

二つの目で青い天を見たり、

すると白い雲は中空を廻る。

きっと人は私の静かに楽しむのを羨むことだろう。

と書かれている。これは、たとえ一人のときでも二人語り交わした楽しかった時を思い起こせということか。

そして、その右側には『深山渡橋図』が並ぶ。これは川の向こうに桂林のような垂直に切り立つ岩が幾重にも並び、手前には小島があって、両側に小さな橋があり、左側の端を今しも一人の隠士が杖をついて渡っている。秋の日の一日、昼間は穏やかな風水に満ちた町を通り、夜は湖畔で月を楽しみ、次の朝には橋を渡ってはさらに神仙郷の奥へと旅を続ける。それは孤独な旅かもしれないが、決して一人ではない。いつも私がそばにいる。そんなメッセージを感じさせる。

山澗読易図

澗というのは山の間から湧き出る水のことで、その名のとおり、この絵では山から湧き出た水が急流となって村へと流れ込んでいる。そんな小さな村の片隅で『易経』を読んでいる男がいる。『易経』は四書五経の一つで、この宇宙を陰陽二気の動きとして説き明かす本だ。そういうわけで、この男は儒者で、世に受け入れられず辺鄙な村に隠棲しているのだろう。「人知れずして怒らず、それ君子なるや」という『論語』の言葉が思い浮かぶ。

易を読むというのはそのままの意味だと『易経』を読むことだが、そこにもう一つの意味を汲むこともできるだろう。つまり、単に本を読むだけでなく山や川を見つめながら、その変化(易)を読み取るという意味だ。「天地は語らぬ経を読む」とは孟子の言葉だが、なにも読書だけが易を読むことではなく、天地から直に学ぶことも「読易」といえるだろう。

18世紀の後半は日本ならず韓国、中国でもほぼ同時発生的に「実学」が沸き起こった時代だった。古典の権威から脱却し、直接自然を観察するなかから道を学ぼうという気運は、17世紀の明の滅亡で漢民族=中華の図式がくずれ、各国が独自の学問を打ち立てようとしたことと、宣教師が持ち込んだ西洋の科学の影響によるものだろう。わが国では安藤昌益、三浦梅園といった独立学、杉田玄白

浦上玉堂「山澗読易図」

岡山県立美術館蔵

らによる洋学、さらには国学の台頭によって、百家争鳴の状態となった。韓国でも崔南善(チェナムソン)、洪大容(ホンデヨン)が活躍し、中国でも実学が盛んとなった。しかし、残念なことにこうした東洋の新たな学の可能性は迫り来る西洋列強の脅威によって引き裂かれていった。韓国では西洋の脅威に対し、最後まで中華文明の血脈を守ろうとし、中華文明に殉死する悲壮な決意のもとに、徹底した反西洋の方向に傾いていった。これに対し、日本はそれとは正反対に中華文明をかなぐり捨てて脱亜入欧の道を歩み始めた。この行き違いは今日まで続く日韓の不幸な歴史の始まりだった。

「いま国論は交と戦との両論に分れています。洋賊を攻めるべきだという者は、わが国側の人の説であり、洋賊と和すべきだという者は、賊側の人の説であります。此れ(主戦)に由れば邦内に衣裳の旧(礼教)が保たれるが、彼れ(主和)によれぱ、人類は禽獣の域におちいってしまいます。」李恒老

「古来世界の各国相対峙して相貪るの状は禽獣相接して相食むものに異ならず。其事実は爰に特に枚挙するに及ばず。此点より見れば、我日本国も禽獣中の一国にして、時として他に食まるる歟、又は自から奮て他を食む歟、到底我れも彼れも恃む所のものは獣力あるのみ」福沢諭吉

近代化は本来自然科学に基づいて生産性を向上させ、人々を幸福にしようというものだったのだが、現実にはそうもいかなかった。科学は純粋に生産技術の革新だけに留まるのではなく、むしろ略奪と戦争の技術を発達させ、弱肉強食の混沌とした世界を生み出してしまった。西洋帝国主義の恐怖のなかで、禽獣にならぬため最後まで戦うという韓国と、生き残るためなら禽獣にでも何にでもなるという日本、どちらが良かったのか。最初の100年では日本の方が成功したと言えるだろう。しかし、次の100年ではどうなるのか。伝統文化を捨て、理想も正義もどこかに置き忘れ、民族の誇りを失った日本が一体どうなるのか、不安な部分が残る。

玉堂の位相はちょうど三浦梅園の独立学に近い。それは直接的な自然観察に基づき、古典の権威を超えて陰陽交錯する自然観に新たな解釈を加えようとした。これに対し、玉堂より少し前に一世を風靡した円山応挙の写実画は西洋画の影響を直接受け、自然を精密に描写、記録する方向に向かった。こちらのほうは洋学と位相を同じくする。しかし、迫り来る西洋列強の脅威は日本人に後者の道を選ばせた。応挙の写実画の精神は明治の「日本画」へとまっすぐ受け継がれて行く。それに対し、玉堂は埋もれた画家としての運命を余儀なくされた 玉堂の絵は「山澗読易図」のタイトルの示す通りに「易」を読み直す作業だったのではないか。玉堂が描く線は対象を写実的に捉えるのではなく、むしろ対象の背後にある気の動きを捉えようとする。「秋色半分図」で見たように、自然が生み出す生命の息吹は円を描いて行く。山はその気が徐々に上昇する様として描かれる。そして、その行き着く形が男根の形になる。それに対し、この生命の生み出される場は女陰の形をとる。こうした陽気の上昇は「山澗読易図」では至る所白い丸の形で現れる。

こうした形状は「山澗読易図」のみならず、玉堂の絵を通じて至る所に現れる。たとえば「寒林間処図」では冬の枯れ木の回りをうっすらと円を描く線で囲み、やがて来る春の生命を表現している。玉堂の描く山は披麻皴や米点皴という古くからある山水の技法なのだが、数多くある山を描く技法の中から玉堂がこれを選んだというのは、山が陽気の上昇だという一つの自然観察に基づいたものだったからだろう。

易を読むという点では、この絵にはもう一つの見方もできる。山が上にそそり立ち、その下に谷川(澗)が流れるという構図は山(艮)が上、谷(兌)が下という山沢損という卦になる。臣下を減らすことにより君子が利を得るというこの卦は、今で言えばリストラと言っていいだろう。あるいは寛政の改革を風刺したのかもしれない。寛政異学の禁は陽明学に傾倒していた玉堂にとっては武士としての生命にかかわる問題だった。玉堂が琴や絵に傾倒していったのもそんな事情があったのだろう。

秋山晩釣図

最近になって見出された40代末の頃の初期の作品と思われる。この絵を見ると『秋色半分図』にあるような、玉堂エッグとでもいうべき特有の卵形の光のイメージが、早い時期に着想されていることがわかる。ここでは、山に立体感を持たせる米点皴が緩やかに卵形を描くように描かれ、白い余白を浮き立たせている。

それとともに画面左に馬牙皴によって描かれたテーブル状の山があり、そこに堂が描かれている。この馬牙皴の山頂部分が白く丸く浮き立っていることから、後の玉堂作品に登場する山頂の白い丸は、馬牙皴による山頂の表現が変形され、男根状になったものと思われる。

気の生れる場が米点皴によって卵形の光として描かれ、その上昇が山頂に馬牙皴丸い光の輪を形作る。それが、やがて玉堂の描く山の基本的なモチーフとなってゆくが、その根はすでにこの頃始まっていた。

玉堂の絵の中には、しばしば披麻皴や米点皴によって描かれた中央の最高峰の脇に、馬牙皴の変形と思われる白い円が描かれていることがある。先の『山澗読易図』にも、濃く描かれた山頂の上に細い線によって描かれたもう一つの円形状の山頂があるし、『雲蒸寒潭図』『雲閟晴暉図』『日落群峯図』『欲雨欲晴図』『幽澗泉石図』などにも同様なものが見られる。これは一つの峰を視点を変えて描いているのかもしれない。つまりキュービズムの絵のように、下から見上げた峰に上から見下ろした絵を書き加えているのかもしれない。

奇峯連聳図

『奇峯連聳図』は玉堂の初期の作品の中に入る(といっても49歳の時のものだが)。玉堂の主要な作品の描かれたのが60も半ば過ぎてからだから、この絵などはまだ「若い頃の」と言ってもいいだろう。このころの玉堂は伝統的な筆法を学びながら、独自の表現を摸索していた時代だったと言っていいだろう。米点皴の一つの解釈が玉堂エッグを生み、馬牙皴の一つの解釈が単純化された男根状の山々を生み出していったように、ここでは荷葉皴の一つの解釈が示されている。

絵画には一定の発展の段階が見られる。もっとも原始的な絵は、チンパンジーやゾウや猫も描くような、単純でランダムとも言える複数の線であり、人間の一歳児も同じようなものを描く。ただ、チンパンジーやゾウの描く絵といえども侮れないのは、一見でたらめなような線でも、そこにバランス感覚がはたらいて、全体として見ると幾何学的な秩序があり、安定した美しい造形を生み出すからだ。つまり、「あらかじめ描かれている図形が紙面の片方に寄っていると、それと反対側にバランスを取るような場所

浦上玉堂「奇峯連聳図」

出光美術館蔵

にしるしをつけたり、一部が欠けた円環や正方形の欠けた部分にしるしをつけたりする」(『見る脳・描く脳』岩田誠、1997、東京大学出版会p.122)だから、こうした絵は作者名を伏せて見せると、しばしば現代抽象画家の絵と見間違うこともある。

こうした原始的な絵は、運動表象によるもので、いわば対象の動きや、それを見る目の動きなどを手でもって真似ることによるもので、対象の形を表わすのではない。ヤーキーズ霊長類研究所のロジャー・フーツはこうした線に果たして何か意味があるのかどうか実験をしたという。

「実験は、モジャとウォッショーにバスケットボールやブーツ、バナナ、リンゴ、カップ、ブラシなどの実物なりカラースライドを見せて、それらを描かせるというものだった。あとでもう一度同じものを描かせて、一貫しているかどうか比べてみると、ブーツはまったくちがっていたが、カップとブラシには共通点が見られた。どれも人間が見てカップやブラシとすぐにわかるような絵ではない-カップは紙の中央に上下に力強く扇状の線を引いたもの、ブラシは垂直線数本にさらに水平線数本の交わっているのが特徴だった。花の絵は放射状に線がのびていて、鳥の絵にはかならず『尖った部分』が見られたが、これはくちばしなのか、飛ぶ動き、あるいはそのほかのものを意味しているのか、よくわからない。『戸惑ったのはモジャの描いたバスケットボール、ただ紙に線がなぐり描きしてあるだけでね』とロジャー・フーツは語る。ところが六週間後にもう一度描かせてみると、モジャはまた同じように紙の下のほうに水平にじぐざぐの線をひっぱった。ひょっとしたらボールの形ではなく、動きを描いたのかもしれないと研究者たちが気づいたのはそのときである。このように動きを感覚的にとらえた絵は、人間の幼い子供の作品にも時おり見られることがある。」(『ゾウがすすり泣くとき』ジェフリー・M・マッソン、スーザン=マッカーシー、1996、河出書房新社、p.295~302)

もともと「絵を描く」という行為は自然界で必要のなかったことで、決してチンパンジーもゾウも人間でも、生まれながらにして具象絵画を描くということが遺伝的にプログラムされているわけではない。具象画はその意味で一つの発見だったのだろう。具象画を思いつく前、もっとも自然な発想で筆を握り、ものを表現しようとしたときに、一体何を描くか。まず試みるのは、自分の目の動きや手の動きをそのまま線として描き出すことではないか。

動物の描く絵がこの段階で終るのに対し、人間の子供は二歳をすぎる頃になると、さかんに丸い図形やゼンマイ状の渦巻き図形を描くようになり、やがて顔や体の輪郭を描き、そこに目や口を描き込む原始的な具象画を描き始める。単純な運動表象による絵から、対象の輪郭線を目で追う動きをさかんに反復するようになり、ついには輪郭線を描出するのである。そして、その後の人間の描く高度な絵画も、この輪郭線を描き出すということを基礎として展開されることになる。輪郭線の抽出が、対象の大雑把な形から小さな皺や微妙な陰影のような細かい所まで適応されてゆくところに、精密な写実画が成立する一方で、単純化された図形を記号として用いてゆくところに漫画的な表現も生れる。

『奇峯連聳図』もまた、山を単純な図形として描き出している。ここでは図形の描出と運動表象がうまく結び付いている。つまり、この縦に細長い山の形は単に対象を写取っているのではなく、山を見る時の下から上へ見上げる視線の動きと結び付いていて、それがこのようなデフォルメされた形を生み出している。こうした視線移動による形の変形は、東アジアの伝統絵画の基本になっている。

雲の上に突き出たいくつもの岩峯は真ん中のもっとも濃く大きく描かれた峯を境に左右に分かれ、その間に谷があり、川が流れていることを暗示している。遠くの峯が赤く描かれているのはこの絵が朝靄に包まれているからか。上には友との別れを惜しむ詩が書かれ、明け方に友を送って山に行き、その姿が霞みの向こうに消えて行くのを表そうとしたのだろう。

こうした単純化された山水には、古来「破墨山水」と呼ばれるものがあったが、破墨山水は山を線ではなく面的に捉える傾向がある。山水を線に分解して行く所に玉堂の本領があったとするなら、この絵は玉堂山水画の原点といえよう。

『山水画帖』の中の一枚にも、『奇峯連聳図』に類似した山の表現が見られる。この絵にはかすれた墨で描かれた尖った山に重ねるように、米点が描かれ、その脇には尖った屋根の小屋が描かれている。こうした尖った山の表現は、その後の絵の中心からは消えてゆくが、よく見ると背景などにこうした山が描かれているのを見ることができる。『籠煙惹滋図』や『幽林間適図』などがそれだ。

絵の上に添えられた詩は、隷書で書かれてわかりにくいが、こう書いてある。

飛鴻別鶴入琴弾 把酒茆堂暫合歓

別後山陽若相思 天涯問此画中看

題画送如意道人遊西州 玉堂琴士

空飛ぶヒシクイは鶴と別れて琴を弾く道に入るので、

この茅葺の粗末な座敷でしばらく宴をしよう。

別れた後ももしこの岡山でのことを共に思い出すことがあるならば、

たとえ地の果てにあってもこの絵を見ては私を訪ねてきてくれ。

画に題す「如意道人の西州に遊ぶを送る」 玉堂琴士

玉堂は隷書の書体を好んだようで、玉堂の絵にはたいてい隷書でタイトルとサインが書かれている。隷書は当時の文人の間で流行した、いわゆる「唐様」の書体で、一般的に用いられている楷書、行書、草書に加えて、中国の秦、漢の時代の古風な篆書、隷書を書けるということを文人のたしなみとした。玉堂が書くのは後漢の時代に作られた、「八分」あるいは「漢隷」と呼ばれる字体だ。前漢の時代の「古隷」にとめやはねが加わることでより装飾性が増している。清の時代、中国では朱子学を越えようという動きから、経典の原典に帰ろうとする動きが強く、古い時代の文字にも関心が持たれ、その美しさが再発見されていたようだ。

双峯挿雲図

「双峰挿雲」

というのは中国の伝統絵画の画題「西湖十景」の一つで、「双峰とは南高峰と北高峰をいう。むかし霊隠路の洪春橋の畔に双峰挿雲亭があって、双峰を眺めるのに佳かったという。」中国の景色を想像で描いた絵だ。二つのピークを持つ山は筑波山のような男女一対を表したともいえ、これもまた陰陽二気の交わりを象徴するもので、絵全体から岩や木や橋などたくさんのものが丸い玉のように描かれている。柳が描かれていることから、この絵は春の絵なのだろう。丸い緑の玉のようなこの芽のめぶくこの頃は、天地全体が生命を吹きだし、きらきらときらめいているようだ。湖にも沢山の船が浮かび、人の生活の営みも活発に行なわれている。

この絵は「挿雲」というタイトルが示すように、湖と山との間に白い帯のような雲が横切っていて、画面を上下に分けている。そして、その雲の上に玉堂自身の姿と、茅屋が描かれている。この人物の姿は遠景に描くにしてはやけに大きく、手前の船に比べたら恐ろしく巨大なものになってしまうが、視点を一点に固定せず、ものの大小でもって遠近感をつけない山水画ならではの表現方法だ。

「挿雲」のもつ意味は、度々登場する『玉堂琴士集』の次の詩(前集25)が参考になりそうだ。

山行

炊烟朝起峡農家 遮断山村面々霞

却怪何人先我過 驢蹄新印野橋花

浦上玉堂「双峯挿雲図」

出光美術館蔵

朝になればご飯を炊く煙が狭い谷の農家から沸き起こり、

山の中の村はどこもかしこも霞みで遮断されている。

こんな所で私より先に通り過ぎた人がいたとは不思議なことだ。

驢馬の蹄の跡が新たに粗末な橋に花を印している。

湖の周辺では人々の活発な生活が営まれているが、玉堂にとってそれは霞みの向こうの遮断された世界。玉堂は一人山の小さな茅屋で日々を過ごす、そういう意味だろう。そこは雲によって仕切られた異界のようなものだ。しかしそれでも陰陽の気は循環し、春は来ている。むしろ気の根源に一番近い所に棲んでいる。

「気」を描くというと、今となっては非科学的ということになってしまう。ならば、これを「生命」を描くと言い換えた方がいいであろう。近代絵画は西洋哲学の主観・客観の二元論図式に基づき、対象となる物質を客観的に描き出す写実主義と、対象と無関係に自己の主体が表現しようとする表現主義の方向に二極化されていった。今日の絵画も基本的にこの二つの方向の両極に突っ走ってみたり折衷して見たりして、様々のバリエーションを生み出しているにすぎない。

これに対して、東洋の伝統絵画はむしろ自己と自然との中に共通して流れているものに基礎を置く。それは生命への共感といってもいい。一本の木を切り倒すことは割箸を折ることでは何かが違う。動物を殺すのと瓦を叩割るのとでは何かが違う。「同じ生きているものだ」という直観が働くからだ。もっともこれは常に働いているわけではない。道を歩く時は草や蟻を踏みつけても別に何とも思わない。しかし、道端の一本のスミレにふと引き寄せれたとき、その花はただの物質ではない。山路のスミレをきれいだと思い、道の辺のムクゲが馬に食われたのを見れば悲しくなる。その感覚は人間として本能的といえるくらい普遍的なものだ。

山水画の基礎にあるのも、ただ単に物質としての、自然現象としての山や川ではない。それを美しいと感じるのは生きているからだ。山を見ても、ここにゴルフ場を作ればいくら儲かるだとか、川を見ても、ここにダムを作れば誰だけの電力が確保できるかと思う時もあるだろう。そういう気持ちから山や川の精密な見取図を書くことはできるが、それは「山水画」ではない。生命への共感がなければ、それは山水画でないばかりか「芸術」とすら呼べないだろう。対象への共感こそ、古来「気韻生動」と呼ばれていたことの本質であろう。

儒教は今日だと単なる道徳哲学くらいにみられているが本来は自然信仰、生命信仰という側面をもっていた。山一面桃の花の咲き乱れる桃花源のような永遠の生命、永遠の有を信じる。天地自然は生のみが存在し、死はない。人は死んでもどこか別の所に行くのではなく、ただ消散した気が山河の中に溶け込んで循環するだけだ。だから生命に終りはない。来世の心配をするよりも現実の世界に節度を設けて、あくまで現世に平和と幸福をもたらそうとする、そうした発想の根底には生命信仰がある。人間は罪深くもないし、業を背負っているわけでもない。ただ節度さえわきまえるなら胸を張って生きていい。そういった点では必ずしも仏教やキリスト教と較べて前近代的ということもなければ、取り立てて非科学的というわけでもない。キリスト教の霊肉二元論や来世だのいうのも、仏教の輪廻転生だのいうのも決して近代的ではないし、科学的でもない。だから、聖人や四書五経の権威から解放され、自由な自然観察に基づいて再編されれば、そこにはもっと多くの可能性があったはずだ。

雲山模糊図

70歳過ぎてからの、晩年の作であろう。解体され続けて来た玉堂の山水画も、ここに来て極まるといったところか。雲も山も曖昧模糊としている。山の線は渦巻き、沸き起こる雲のようだし、本当に雲なのかもしれない。中央右と左寄りに家が立ち並び、村のようである。左手前の小屋には人がいるし、そのさらに左には船を漕ぐ人がいる。二人の人物は背を向けあっている。その姿は、玉堂自身の分裂した姿のように見える。一人は小屋で東を向き、『東雲篩雪図』の玉堂のように過去をふりかえる。雲によって遮断された向こうには人家があり、人間の棲む世界がある。もう一人の玉堂は西に向かい、船出しようとしている。

おそらく中央の低い山が本当の山なのだろう。その左右から雲が沸き起こり、山やその麓の村を玉堂から切り離して行く。紫雲ではないが、やはり死を暗示するものだろう。

奇岩奇峯はもうそこにはない。九天の彼方から落ちて来るような滝もない。気はそうした鮮明な映像を描くこともなく、曖昧模糊とした山とも雲ともつかぬ姿へと拡散して行く。終りというのはそういうものだ。

生きているというのは、いわば引力のようなものではないか。西田幾多郎なら「統一力」と言うだろう。回りの世界の中にあるものを自分のもとに強力に引き留め、秩序を与え、意味を持たせてゆき、イメージを描いて行く。水の分子が互いに引き合い、朝露の玉になってゆくように、我々は世界を思い描く。その強力な力で描かれた永遠の生のイメージ、それが山水画だった。その力が衰えた時、人は帰って行くのだ。雲の中に。二人の玉堂は今、過去に未練を持ちながら、最後の旅に出るべきかどうか迷っている。

参考文献

『浦上玉堂』新潮日本美術文庫14、1997、新潮社

『玉堂』水墨画の巨匠第十三巻、1994、講談社

『日本の美術4、文人画』1966、至文堂

『浦上玉堂-人と芸術-』龍川清、1976、国書刊行会

『浦上玉堂伝』久保三千雄、1996、新潮社

『水墨画と語らう』島尾新、1997、新潮社

『墨絵の譜 日本の水墨画家たち2』小林忠、1992、ぺりかん社

『中国絵画のみかた』王耀庭,1995,二元社

『西洋と朝鮮-その異文化格闘の歴史-』姜在彦、1994、文芸春秋